谢文宝 (皖西学院)

数字乡村建设是落实乡村振兴战略的具体行动,是推动中国式农业农村现代化的有力抓手,也是释放数字红利催生乡村发展内生动力的重要举措。我国加快推进数字乡村建设,通过数字技术应用与服务促进农业农村数字化、城乡共同富裕、精准基层治理和乡村文化自信等途径赋能乡村振兴[1-3]。安徽农业产业基础好、创新能力强,《中国数字乡村发展报告(2022年)》显示2021年安徽省数字乡村发展水平达到55.0%,高于全国平均水平(39.1%),但是安徽省数字乡村发展水平区域差异较大,特别是大别山革命老区六安市。2022年安徽省印发《加快“数字皖农”建设若干措施》,以及数字经济发展的相关规划促进安徽省数字乡村建设;六安市积极落实乡村振兴和数字经济发展战略,推进“互联网+”现代农业和农业信息进村入户工程等举措推动六安市数字乡村建设进程。

当前,安徽省数字乡村建设的研究主要集中在数字农业农村的发展现状[4]、实践经验与存在问题[5]

、现实障碍与提升路径[6]等方面,针对六安市的研究主要以乡村产业振兴为主题,例如农业电商产业集群培育[7]、“农文旅”产业融合发展[8]、农业产业振兴与美丽乡村建设[9]等方面,但是缺少六安市数字乡村建设的具体研究。本文分析六安市数字赋能乡村振兴的主要进展和制约因素,构建数字乡村建设的主要模式和研究六安具体实践,从数字基础设施、经济数字化、治理数字化和生活数字化维度提出六安市数字赋能乡村振兴的实现路径,为地方政府完善数字乡村建设的实施方案、加快乡村振兴战略实施提供重要参考。

1 六安市数字乡村建设的进展与制约因素分析

1.1 六安市数字乡村建设的主要进展

1.1.1 六安市数字乡村建设水平逐年增加

在六安市各项数字乡村建设政策的支持下,数字赋能六安乡村振兴推进农业农村优先发展,近年来六安市各区县数字乡村建设步伐加快。本文研究数据来源于北京大学县域数字乡村指数数据库,指标体系涵盖基础设施、经济、治理、生活四个领域,各指标权重分别为0.27、0.40、0.14和0.19。数据显示,2018-2020年六安市各区县数字乡村建设指数整体呈现增长趋势,其中舒城县和霍山县数字乡村发展速度较快。六安市数字乡村建设整体处于中等水平(简单平均值为64.1),高于全国2481个县区的平均值,但是整体低于长三角沪苏浙地区。

1.1.2 各县区数字乡村建设空间差异明显

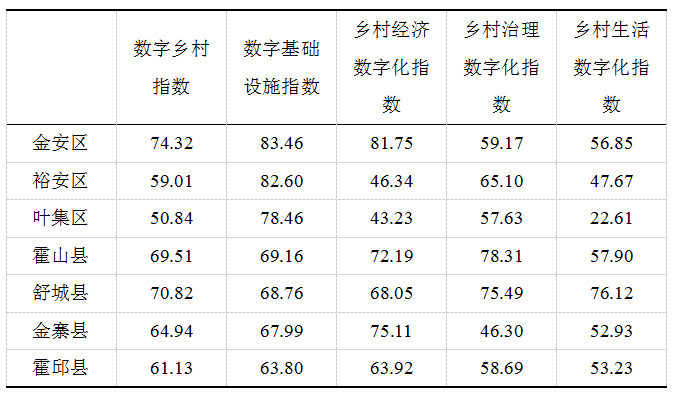

从表1可知,六安市县域数字乡村发展存在明显的空间差异,2020年金安区数字乡村建设指数最高,综合评价得分为74.32,而最低的叶集区(50.84)低于全国平均水平(55),其他各县区的数字乡村建设水平均高于全国水平。具体各维度指数来看,数字乡村基础指数差异不大,而且市辖区水平显著高于各县;乡村经济数字化指数方面,裕安区和叶集区分别为46.34和43.23,显著低于其他各区县;乡村治理数字化指数方面,霍山县和舒城县显著较高,金寨县水平最低,为46.30;乡村生活数字化指数方面,各县区差距较大,舒城县最高(76.12),而叶集区最低仅为22.61。

表1 2020年六安市数字乡村建设指数的县域差异

数据来源:北京大学新农村发展研究院和阿里研究院的县域数字乡村指数数据库。

1.1.3 六安市乡村经济数字化发展水平差异较大

全面推进乡村振兴的关键在于乡村产业振兴,新时期国家实施的数字乡村建设为乡村产业振兴提供了重要契机[10]。六安是安徽省重要的粮食生产基地、长三角地区绿色优质农产品供应基地,六安市推进农业提质增效“6969”工程,逐步将生态资源和要素资源优势转化为农业经济优势,经多年发展形成了综合全面的农业产业体系。2022年六安有7家农业组织进入安徽省数字农业工厂(农场、牧场、渔场)建设。数据显示,2020年六安市数字化生产指数中金安区得分为88.03,高于六安市其他各县区;其中,二级指标中,数字化供应链指数霍邱县最高(71.16),霍山县最低(53.30);霍山县和金寨县数字化营销指数远高于其他县区,但是数字化金融指数各区县差异不大。

1.1.4 六安市农村电商产业发展迅速

《中国数字乡村发展报告(2022年)》显示农村电商继续保持乡村数字经济“领头羊”地位,2022年全国农村网络零售额达2.17万亿元。六安市粮油棉麻等农副产品产量丰富,是全国重要的商品粮油生产基地,迎驾贡酒、六安瓜片等名优特产品享誉海内外。2021年六安市出台了《“十四五”电子商务发展规划》,实施“数商兴农”工程,依托长三角一体化、上海对口帮扶、合肥都市圈发展、合六经济走廊建设等区域发展政策,农村电商助推六安市绿色优质农产品远销国内外。截止2021年末,六安市获得省级农村电商示范镇20个、示范村74个、亿元电商强镇1个,建立农村电商利益联结机制项目43个。2021年六安市农村产品网销额92.12亿元,同比增长37.7%。

1.1.5 六安市数字乡村治理和乡村生活数字化

六安市积极推进平安乡村建设,实施农村“雪亮工程”,推进乡村数字化治理。六安市各地积极搭建就业创业、在线学习等平台,云招聘、远程面试、直播带岗等方式有效促进了农村劳动力与用工岗位的对接。六安市以乡、村两级为重点,鼓励通过皖事通、小程序、微信公众号等新媒体平台提供移动图书馆服务,丰富农村优质文化产品和服务供给。六安市近年来推进公共数字文化建设、戏曲进乡村、农村数字电影公益放映等措施丰富农村群众精神文化生活,提升农村公共文化服务水平。统计发现,六安市舒城县数字消费指数最高,金安区和霍山县在数字文旅卫等方面位居前列,金安区和裕安区在数字生活服务方面优势突出,而叶集区在各个方面整体较为落后。

1.2 六安市数字乡村建设的制约因素

数字乡村建设是数字产品、技术和服务向农业农村转移的过程,当前六安市数字乡村建设存在的制约因素包括:一是六安市农村数字基础设施相对薄弱,面向农业生产的5G网络、北斗导航、物联网、农机智能装备、大数据中心等信息基础设施建设落后,数字技术与农业融合不深,在农业生产数字化和农产品质量安全追溯信息化等方面水平较低。二是六安市特色产业集群已经形成,但是产业整体发展还处于初期水平,六安市粮油、茶叶、中草药等产品深加工不足,生产数字化、数字供应链和数字金融还得不到有效发挥,新产品研发以及数字文旅等产业环节开发不足,产业价值得不到有效发挥。三是六安市“互联网+政务”“互联网+公共服务”有待继续推进,乡村数字化治理体系和治理能力有待强化。四是六安市促进数字乡村振兴的政策制度和保障机制不够完善,数字人才培养和资金投入政策保障不足,在数字乡村建设各领域发展不充分、试点项目难推广。

2 数字乡村建设的发展模式和六安实践

2.1 数字乡村建设的主导主体

2.1.1 政府主导型

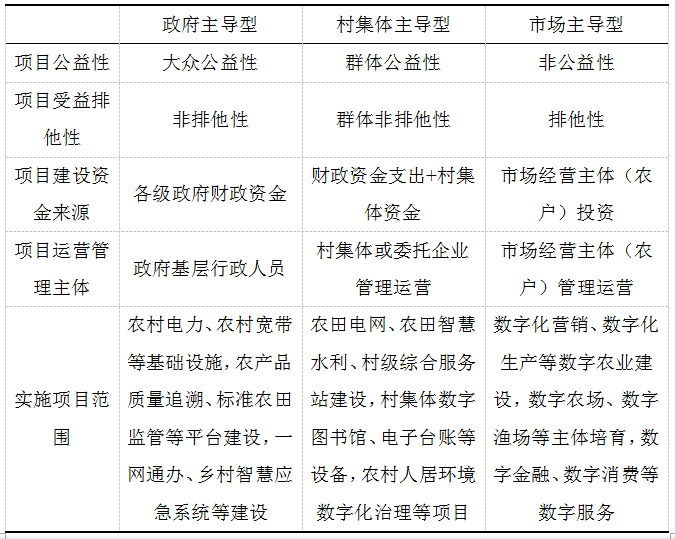

结合数字乡村建设项目的公益性和受益排他性,建设主体可分为政府主导型、村集体主导型和市场主导型。政府主导型的数字乡村建设项目资金来源于各级政府财政资金,由城投公司等国有企业主导建设,项目的运营管理为政府基层行政人员,实施项目主要包括农村电力、农村宽带等信息基础设施,农产品质量追溯、农业产业链大数据、标准农田监管等平台建设,以及“一网通办”、乡村智慧应急系统等公益性较强的项目。

表2 数字乡村建设的主导模式比较

2.1.2 村集体主导型

村集体主导的数字乡村建设项目存在群体公益性和群体非排他性。群体公益性是指项目建设的收益群体主要是村集体成员,村集体外的成员很难获得受益;群体非排他性是指村集体成员很难限制其他村集体成员享受数字乡村建设项目的收益。因此,项目建设采取政府财政一定比例的补助,再加上村集体经济的资产建设运营,项目实施范围包括农田电网、农田智慧水利、村级综合服务站建设,村集体数字图书馆、村集体电子台账等设施设备,以及农村垃圾回收处理等农村人居环境数字化治理项目。

2.1.3 市场主导型

家庭农场、农户、企业等市场主体是数字乡村建设的重要力量,市场主导的数字乡村建设项目存在非公益性和较强的排他性,要发挥好市场在数字乡村建设中的核心作用和资源配置效应。因此,数字乡村建设项目建设采取经营主体(农户)自主投资建设和管理运营,项目实施范围包括生产数字化、农村电商、直播带货等数字农业建设,数字农场、数字渔场等主体培育,数字金融、数字消费、数字农旅等数字服务项目。但是在数字乡村建设的初期,政府要加强金融支持和财政补助,通过树典型方式推进数字乡村建设快速发展。

2.2 数字乡村建设的模式选择

数字乡村建设涉及数字基础设施、数据标准化与体系结构、数据安全与技术应用、项目规划与运营管理等多个方面,知识涉及规划学、理学、信息科学、农学、管理学等多个专业,需要深入的理论学习和社会实践,农业从业人员和基层管理人员不可能全面掌握相关知识和专业素养。因而,需要在数字乡村建设中发挥各主体的专业优势和市场竞争优势,做好项目建设参与主体的分工与协作,协同推进数字乡村建设。

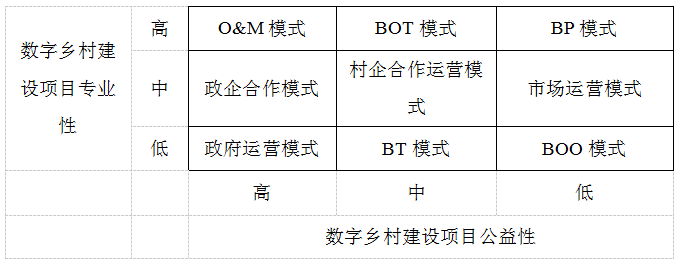

结合数字乡村建设项目的主导主体和项目的专业性,构建九宫格矩阵(图1)。数字乡村建设项目的公益性分为高、中、低三个维度,对应的主导主体分别为政府、村集体和经营主体(农户)。数字乡村建设项目的专业性也分为高、中、低三个维度,对应的模式分别为主导主体运营模式、主导主体与企业合作模式和购买服务模式。当数字乡村建设项目公益性较高时,项目专业性较低可采取政府运营模式,中等水平时采取政企合作模式,较高水平时采取政府O&M模式(Operations

&

Maintenance,即“委托—运营”)。数字乡村建设项目公益性较低时,项目专业性较低可采取经营主体BOO模式(Build-Own-Operate,即市场主体“建设—拥有—经营”),中等水平时采取市场运营模式,较高水平时采取BP模式(Business

Outsourcing,即为服务外包模式)。数字乡村建设项目公益性中等水平时,项目专业性较低可采取经营主体BT模式(Build-Transfer,即“政府委托建设—移交村集体运营”),中等水平时可以采取村集体和企业合作模式,较高水平时采取BOT模式(Build-Operate-Transfer,即为“政府委托建设—企业经营—移交村集体”)。本文提出了数字乡村建设项目落地的基础分析框架,各地在具体实践中可灵活应用具体的建设模式。

图1 数字乡村建设发展模式的选择矩阵

2.3 数字乡村建设发展模式的六安实践

六安市采取村企合作运营模式推进农业特色产业振兴。六安市金寨县2020年入选国家数字乡村试点地区,金寨县部分乡镇与企业合作推进数字乡村示范点建设;围绕茶叶、猕猴桃等特色产业搭建农业大数据平台,建成智慧农业综合服务平台,试点茶叶“区块链”技术,推动智慧金融等乡村服务业数字化。六安市裕安区独山镇以抹茶工厂建设为龙头,通过招商引资建设“抹茶村”项目和电商平台,在数字技术和数据要素的推动下,农村一二三产业融合为农业数字化提供了丰富的应用场景,数字服务驱动农村茶旅、文旅融合发展,创造出产业融合的新业态和新模式,实现数字赋能六安市乡村产业振兴。

六安市采取政企合作模式提高乡村治理水平和社会公共服务。例如,中国电信六安分公司在平安乡村建设的基础上,协同各镇、村推进数字乡村建设,通过数字乡村平台基层党建、乡村政务、网格管理、智慧监控等应用功能实现乡村治理数字化,向公众提供惠农便民综合信息服务。六安市金寨县采取政府运营模式实施“互联网+”服务、城市“大脑”和智慧社区建设,推进乡村公共服务智慧化管理运营。

六安市采取O&M模式推进乡村数字文化建设。六安市地处大别山革命老区,近年来六安市按照O&M模式推进农村数字电影公益放映,补助资金按照中央、省、县区分级构成,2022年数字电影放映补助为200元/场。六安市各地通过公开招标确定放映主体,强化市场运营管理,政府与放映主体签订放映合同,按照先放后补方式核发补助资金,通过公益放映不断提升六安市数字文化服务效能,实现农村农民精神共同富裕。

3 六安市数字赋能乡村振兴的实现路径

3.1 加强政府乡村数字基础设施建设

数字基础设施在革命老区六安市乡村建设中发挥着首要作用,急需提升乡村数字基础设施推动乡村全面振兴。六安市政府推进宽带网络和5G网络建设,加快农村地区电力、网络等基础设施数字化改造。完善六安市农业农村信息服务平台建设,加强农业农村大数据建设,实现高标准农田、宅基地、农业废弃物、化学投入品等监管数字化。加强六安市绿色优质农产品全产业链数字化监管,区块链、大数据技术驱动农产品提质增效,加强农业生产和流通领域先进数字技术集成示范推广。加强六安市农村冷链智能仓储设施建设和物流寄递数字化,提升特色农产品电商销售比例和生鲜销售比例。

3.2 村企合作促进乡村产业融合发展

推进六安市农业标准化数字农场建设,政府制定专项扶持政策,在投融资体制、特色产品推广、产业融合发展等方面制定招商优惠政策,带动数字人才、资金和技术的汇聚。引导六安市农业产业上下游企业集中,吸引精品农业、休闲养生和民宿产业等重大项目落地,引导社会资本投入数字农业农村建设。围绕六安特色产业建立绿色食品产业体系,村企合作打造绿色食品全产业链,推动全产业链企业数字化高效协同。加强市场主体的数字农业服务,试点农业物联网、农机智能装备等数字技术的补贴政策。推进六安市农村“三变”改革和农村集体经济市场化运营,数字技术推动集体产权制度和现代公司治理体系有机融合,壮大集体经济和实现共同富裕。

3.3 政企合作助推乡村治理数字化

探索六安市政企数字治理合作新模式,发展线上线下融合的乡村治理机制,推动数字技术应用向乡村治理各领域渗透。建立六安市社会治理公共服务平台,发挥数字技术在基层民主、社会治安、人口管理、社会保障等方面的重要作用,培育数字党建、公民数字素养、应急管理等数字服务新业态,加快工作流程数字化改造,跨区域、跨部门协同推进数字乡村治理。广大基础行政人员、村干部缺乏数字化治理平台的管理经验,需要政企合作加强六安市基层干部数字乡村治理能力建设。推进数字政务服务向乡村基层和弱势群体倾斜,加强数字帮扶,让更多群体享受数字技术发展红利。

3.4 数字服务加强乡村生活数字化

六安市推进信息进村入户、农村现代远程教育、公共数字文化等信息惠农工程,政府购买服务模式打通农村公共服务最后一公里,实现村民网上缴费、预约就诊、数字图书馆等数字化公共服务。六安市开展村企合作建设多功能乡村文化服务中心,配套建设群众文体活动场地。推动六安市农村商超零售、养老管护、物流快递、金融信贷等乡村服务业数字化,引导服务主体把服务网点延伸到乡村,探索“线上交易+线下服务”的订单服务模式,提升农民生产生活数字化水平。

(责编:王 菁)

参考文献

[1] 董志勇, 李大铭, 李成明. 数字乡村建设赋能乡村振兴:关键问题与优化路径[J]. 行政管理改革, 2022(6): 39-46.

[2] 孙久文, 张翱. 数字经济时代的数字乡村建设:意义、挑战与对策[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2023, 60(1):

127-134.

[3] 唐惠敏. 数字技术赋能乡村振兴的理论阐释与实践发展[J]. 农村经济, 2022(9): 42-51.

[4] 梁苏丹. 安徽省数字农业农村发展现状及对策[J]. 安徽农学通报, 2021, 27(13): 4-6.

[5] 方文红, 张耀兰. 安徽省发展数字乡村智慧农业暨农业产业互联网的实践与思考[J]. 安徽农业科学, 2023, 51(9):

221-224.

[6] 王元宝, 胡梦姚. 数字农业农村基础能力提升的障碍与路径研究——以安徽省为例[J]. 绥化学院学报, 2021, 41(8):

26-28.

[7] 张正琴. 大别山区农业电子商务产业集群培育研究——以六安市为例[J]. 安徽农学通报, 2020, 26(19): 19-21.

[8] 汪本勤, 王云鹤, 王家祥, 等. 六安市“农文旅”产业融合发展的现状及对策研究[J]. 皖西学院学报, 2022, 38(4):

46-50.

[9] 王云鹤, 夏萍, 汪本勤, 等. 六安市农业产业振兴与美丽乡村建设现状及对策研究[J]. 皖西学院学报, 2022, 38(6):

5-9.

[10] 杨江华, 刘亚辉. 数字乡村建设激活乡村产业振兴的路径机制研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2022(2):

190-200.

(本文系2022年度六安市社会科学创新发展研究课题“六安市数字赋能乡村振兴的发展模式与实现路径研究” 成果。)